新庄の夏は「新庄まつり」で明け、祭が終わると秋がやってくる。まつりは宝暦六年からといわれている。前の年、宝暦五年は冷害に見舞われ多くの餓死者をだしたという。戸沢藩領主は飢饉にさいなまれた領民の心を癒すために豪華な山車を巡行させた。華やかさのかげには飢饉の餓死者の怨霊を慰める心遣いがこめられていよう。

新庄を遠く離れている人々にとって、新庄まつりは盆と一緒にやってくる季節でもある。

国重要無形文化財指定をうけている。

|

|

|

| 山車を引くのが子供たちの夢 |

囃し |

太鼓が夜空に響く |

|

|

|

| チェレンコ ヤッショ |

横笛の音は忘れがたい |

夜店でいっぱい |

子どもたちによる正月行事「鳥追い」行事。行われたのは山形市大字古館地区。かつては小正月の行事であったが、現在は一月第二週の日曜日に行われている。平成23年1月9日、この鳥追い日には必ず雪が降るという。悪い鳥を追い払い無病息災・五穀豊穣を願う素朴な行事は、江戸時代から続けられている。子どもたちは大きな声で唄って歩く。

「ホッツラホーホー ホッツラホーのてでは 何経読む心経読む ツッポツッポ竹の子 綾錦つんばくら つんばくらの羽根は 一けん間さ足ねどて 二けん間さ開いた 開いた ヤー ホイ」。山形県内では古館だけに残っている。

|

|

|

| スタートの古館集会所 |

鳥追い行列の準備 |

いざ出発! |

|

|

|

| 先頭は太鼓の少年 |

太鼓と鉦 |

恵方に向かって ホーイ |

|

|

|

| 一列に並んで ホーイ |

木立には雪の花が咲く |

大きな声で鳥追いの唄 |

|

|

|

| 地蔵堂の前で |

すっかり夜の気配が |

ようやく集会所前に到着 |

平成22年8月8日、山形市山寺で第8回「磐司祭」が行われ、シシ踊りは高擶聖霊菩提獅子踊保存会、長瀞猪子踊保存会、沢渡獅子舞保存会、鹿楽招旭踊保存会の4団体が出演した。山寺立石寺開山慈覚大師(円仁)から磐司磐三郎は殺生を止めるよう悟された。狩人は悔い改め山を明け渡した。獅子たちは感謝し喜びの踊りを披露したと伝わる。

|

|

|

| 夜行念仏 山寺夜行念仏保存会 |

磐司太鼓 山寺民俗芸能保存会 |

「長門前舞」 高擶獅子踊 |

|

|

|

| 「牝獅子舞」 高擶獅子踊 |

「回向舞」 高擶獅子踊 |

「花見」 高擶獅子踊 |

|

|

|

| 「かかす 案山子」高擶獅子踊 |

「道踊り」 長瀞猪子踊 |

「入庭」 長瀞猪子踊 |

|

|

|

| 「狂い」 長瀞猪子踊 |

「後の歌切り」 長瀞猪子踊 |

「たてもの」 長瀞猪子踊 |

|

|

|

| 「暇乞」 長瀞猪子踊 |

「帰り道踊り」 長瀞猪子踊 |

「入羽」 沢渡獅子舞 |

|

|

|

| 「足拍子」 沢渡獅子舞 |

「花見」 沢渡獅子舞 |

「岡崎」 沢渡獅子舞 |

|

|

|

| 「投草」 沢渡獅子舞 |

「立流し」 沢渡獅子舞 |

「下流し」 沢渡獅子舞 |

|

|

|

| 「お暇」 沢渡獅子舞 |

鹿楽招旭踊 |

「道太鼓」 鹿楽招旭踊 |

|

|

|

| 「庭歌」 鹿楽招旭踊 |

「剣の舞」 鹿楽招旭踊 |

「カカシ」 鹿楽招旭踊 |

|

|

|

| 磐司祭ポスター |

磐司祭法要祭壇 |

磐司祭実行委員長新関さん |

村山市岩野の葉山大円院、春の例大祭が平成21年6月14日行われた。かつては6月1日(ムケノツイタチ)の行事であったが、日曜日の祭り行事となったようである。葉山は修験の山であった。大円院が発行する御札(虫送り札)は、笹の小枝の先に下げ田の水口に立て稲に虫がつかないように祈り豊作を願った。その昔は数万枚も配布したと言われているが近年の祭りでは求める人もいないとか。現在は五穀豊穣を願うよりも、無病息災や商売繁盛が主になっている。葉山のお祭りは、護摩祈祷に大勢の人で賑わう。湯野沢にある文化二年造立の「三山碑」は湯殿山・月山・葉山と彫られている。

|

|

|

| 村山市湯野沢の葉山三山碑 |

村山市岩野の大円院 |

日本最大という三猿像 |

|

|

|

| 護摩壇に火がはいる |

燃えさかる護摩壇 |

導師が護摩木を投じる |

|

|

|

| 清めの塩を撒く |

火わたりの儀式 |

参詣者が火わたりに参加 |

|

|

|

| 直会のご馳走と虫送り札 |

本堂での楽しい直会 |

本堂の提灯 |

穀物や野菜の収穫を占う「作占い」は、豊かな実りを迎える重要な行事であった。鳥海月山両所宮の「穀様」は、随神門の左側にある梵天柱の下に埋められた、五穀の腐り具合で次の年の作柄を占う行事である。深さ六〇センチほどの穴の中には、ご飯・粟・ササゲ・胡瓜・稲穂・茄子を埋め、翌年に掘り出し腐らないのを吉、腐るのを凶として占うものである。平成20年の「開きの神事」は9月19日午後3時、「休めの神事(埋める)」は9月20日午前8時に行われた。

宝暦年間に行った記録があるも、どれだけ遡れるか定かではない。休めの神事のあと直会が行われるが、ご飯、茄子の味噌汁、胡瓜の漬物、そして欠かすことができないのが、身欠き鰊の塩焼きである。雪深く海が遠い山形の地にとって、鰊(にしん)は大事な魚であったに違いない。

かつては近郷近在はもちろん宮城・秋田の人たちも作占いの結果を心待ちにしたという。

|

|

|

| 随神門より本殿をみる |

随神門の左側に梵天 |

氏子の人も清める |

|

|

|

| 穴の中には五箇の石がある |

神官による神事 |

いよいよ穴の中に入る |

|

|

|

| 来年の作を記入 |

石を除けて作を占う |

石を取り出した穴の中 |

|

|

|

| 翌朝、準備が整う |

6種類の農作物が準備された |

氏子により本殿へ |

|

|

|

| 五皿の農作物が供えられる |

氏子一同の玉串奉奠 |

中野宮司の挨拶 |

|

|

|

| 随神門の前に並べられる |

準備が整った作占い |

埋める場所での神事 |

|

|

|

| 六種類の作物は石の下に |

埋め戻された「穀様」 |

梵天の弊束が新しい |

|

|

|

|

平成21年の作占い(穀様し) |

|

210日の風の被害を受けないように、そして五穀豊穣を祈願する大谷の伝統の祭り。山形では大谷にのみ伝承されている。8月31日、朝からの風雨は開始間近になるとウソのように止んだ。この祭りは子ども達が主役。今宵は幻想の世界。

|

|

|

| 天狗は「盛り砂」を目印に歩く |

大谷あげての祭り |

白山神社が舞台 |

|

|

|

| 白山神社の提灯 |

永林寺参道にも「盛り砂」 |

夕暮れの大谷地区 |

|

|

|

| 夕暮れの大谷地区 |

蓮池に映る祭りの提灯 |

朝日町特産のリンゴ |

|

|

|

| ムカデ形の暴れ獅子 |

町中心部を練り歩く提灯 |

田楽提灯 |

|

|

|

| 花火も歓迎 |

家々で出迎える人たち |

稲穂も実っている |

|

|

|

| 心配した雨も… |

各地区の寸劇披露 |

露天は子ども達でいっぱい |

旧暦小正月での行事。平塩熊野神社参道の東端、鳥居崎の「塞の神」祭りは平成19年3月4日。鳥居崎に鎮座するのは女陰形をした自然石の道祖神である。子宝祈願として御神酒がわりに甘酒がかけられていた。午後8時半、太鼓の音とともに熊野神社からご神体が神官によって運びだされ、塞の神に供えられる。9時、祭りが始まる。大麻とご神体であるサイノカミが群衆の投げ込まれる。拾うと子孫繁栄・悪霊退散のご利益があるということで、必死に奪い合う。多少の怪我は覚悟のうえである。凄ましいまでの興奮がやがて闇の中にすいこまれる。

|

|

|

| 鳥居崎「塞の神」 |

暗闇の熊野神社本殿 |

熊野神社正面 |

|

|

|

| 神官に抱かれたサイノカミ |

運び出されたサイノカミ |

サイノカミを投げる神官 |

|

|

|

| 奪い合う人達の手 |

大麻に手がのびる |

壮絶な闘いが30分は続く |

旧暦正月七日に行われる若松寺の修正会は、正式には聖観世音菩薩悔過と称している。この行事を鬼柵といっている。全国の鬼を集め、聖観世音菩薩の前で懺悔して改心させる伝統儀式である。鬼に対して豆はまかない。若松寺の鬼柵は、寺に鬼を集め真人間にさせるものであり、他にみられない大きな特色がある。

来年、開山1300年を迎える若松寺に、平成19年2月24日、国指定重要文化財の観音堂に大勢の信者が集まった。読経のあと導師の持つ牛王宝印で体を押していただき、無病息災を願う牛王作法が行われた。

|

|

|

| 一山僧侶10人の入場 |

氏家住職らによる読経 |

観音堂に大勢の信者 |

|

|

|

| 苦痛場所に宝印を |

順番を待つ参詣者 |

四手(火防)と紙縒(御守り) |

ことしも山形に暑い夏がやってきました。山寺夜行念仏は地元では夜念仏(よねぶつ)と呼ばれてきました。全国各地で行われる夜念仏と同じ念仏信仰の一つといえるが、夜念仏講中が念仏や回向をあげながら、夕刻から山寺山頂の奥の院までのぼり翌朝くだるという信仰形態は、山形地方独特の習俗といわれています。

平成18年8月6日、天童市高擶の夜行念仏講中による様子を記録しました。

|

|

|

| 天童市高擶「安楽寺」 |

安楽寺の夜行念仏塔前 |

立石寺根本中堂 |

旧暦2月8日におこなわれる「幸生病おくり(さちゅう やんまいおくり)」、今年は平成18年3月12日に行われました。だんご木に鬼の絵、ナンバン、炭、だんごを刺し、地区内をねり歩きます。最後に、熊野川(ゆうのがわ)にダンゴ木を流し、疫病神を追い払い、家内安全・無病息災を祈る行事です。

|

|

|

| 戸口の雪に挿してある鬼 |

細い道をねり歩く |

家々から集めた「ダンゴ木」 |

|

|

|

| 寒風にはためく幟 |

親子で参加 |

行列の先頭は子ども達の笛 |

|

|

|

| 行列に駆け寄る人 |

終点でまとめられただんご木 |

だんご木を流す熊野川 |

新春恒例の「初市」が1月10日、山形市の十日町から七日町までの大通りで行われた。江戸時代から続いている伝統行事。初飴や団子木、白髭などの縁起ものを売る露天が立ち並ぶ。臼、まな板などの木製品もある。朝の山形市の最低気温は氷点下8度。

|

|

|

| 奥の時計台は重要文化財の旧山形県庁 |

紅餅を干した形の名残、初飴 |

蕪と白髭、株が増え白い髭で長生きとの願い |

|

|

|

| 臼は山形市切畑でつくられる |

豪雪には雪ベラが重宝 |

五穀豊穣・家内安全を祈るだんご木飾り |

|

|

|

| ふなせんべい/鯛や小判などの縁起もの |

旅篭町湯殿山神社に祀られている市神 |

だんご木を売る店先 |

|

|

|

| だんご木の材料は「みずき(水木)」 |

発祥地に建てられた「十日市跡」碑 |

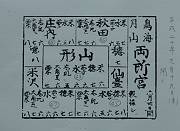

義川筆「湯殿山道中一覧」右下に市神がある |

|